Handreichung – Hirnregionen und deren Funktionen

Eine Handreichung zum „triune brain“ oder dreiteiligen Gehirnmodell, welches verschiedene Funktionen von Gehirnregionen hervorhebt

Eines der wohl auffälligsten und bekanntesten Merkmale, die unsere Art auszeichnen, ist die Größe unseres Gehirns. Von der Größe des Gehirn wird wiederum auf die hohe Intelligenz unserer Art geschlossen. Dabei bedeutet Gehirngröße nicht gleich hohe Intelligenz – große Tiere wie Wale oder Elefanten haben auch tendenziell größere Gehirne und eine hohe Zahl an Nervenzellen, weil mehr Informationen aus dem Körper verarbeitet werden müssen. Das größte Gehirn mit ca. 8 kg Gewicht haben Pottwale.

Deswegen schauen Biologen eher auf die relative Größe des Gehirns verglichen zur Körpergröße, um die Gehirne und die geistigen Fähigkeiten verschiedener Arten miteinander zu vergleichen. Auch hier gibt es jedoch Probleme, wenn wir die Gehirne von Arten verschiedener Größe vergleichen wollen: Je kleiner ein Tier, desto mehr Anteil hat das Gehirn in der Regel an seinem Gesamtkörpergewicht: Das Gehirn einer Ameise macht ca. 14% ihres Gesamtgewichts aus, bei einem Nilpferd sind es nur 0,04%. Biologen berechnen daher den sogenannten Enzephalisationsquotienten, der die Unterschiede im Körpergewicht zwischen Arten mit berücksichtigt.

Bei diesen Berechnungen sticht nun das menschliche Gehirn dennoch hervor – es ist viel größer als man von der Größe des menschlichen Körpers erwarten würde.

Außerdem betrachten Biolog:innen die relative Größe der unterschiedlichen Hirnregionen. Beim menschlichen Gehirn ist auffällig, dass die Großhirnrinde besonders viele Nervenzellen hat.

Wenn wir uns die Schädel unserer Vorfahren anschauen, stellen wir fest, dass die Größe der Hirnschädel ab 2 Mio Jahren im Verlauf der Zeit immer mehr zunahm. Das gibt uns Hinweise über eine Zunahme der Gehirngröße in diesem Zeitraum.

Doch wie können wir die Evolution eines großen Gehirns erklären? Warum ist die Hirngröße im Laufe unserer Evolutionsgeschichte angestiegen, und warum hat gerade unsere Art so ein relativ großes Gehirn? Wenn ein großes Gehirn und Intelligenz so „toll“ sind, warum haben dann nicht andere Arten ebenfalls ein größeres Gehirn?

Das Gehirn ist das energieintensivste Organ im menschlichen Körper – es verbraucht 20-25% der Energie, während es nur 2% des Gewichts ausmacht. Ein so “teures” Gehirn muss sich diesen Energieaufwand “verdienen”, indem es wichtige Funktionen für das Überleben und die Fortpflanzung eines Lebewesens erfüllen muss. Denn ansonsten könnten Individuen mit kleinerem Gehirn genauso gut oder sogar besser überleben und sich fortpflanzen, weil sie Energie sparen würden. Die Gehirngröße würde dann im Laufe der Evolution nicht ansteigen.

Das menschliche Gehirn besteht aus mehreren Regionen. Wir haben sie von unseren Vorfahren geerbt, weil sie für diese lebenswichtige Funktionen ausgeführt haben, und wir haben sie deshalb mit verschiedenen tierischen Verwandten gemeinsam. Die relative Größe der Hirnregionen hat sich im Laufe der Evolution jedoch verändert. Beim Menschen hat sich z.B. insbesondere die Großhirnrinde stark vergrößert.

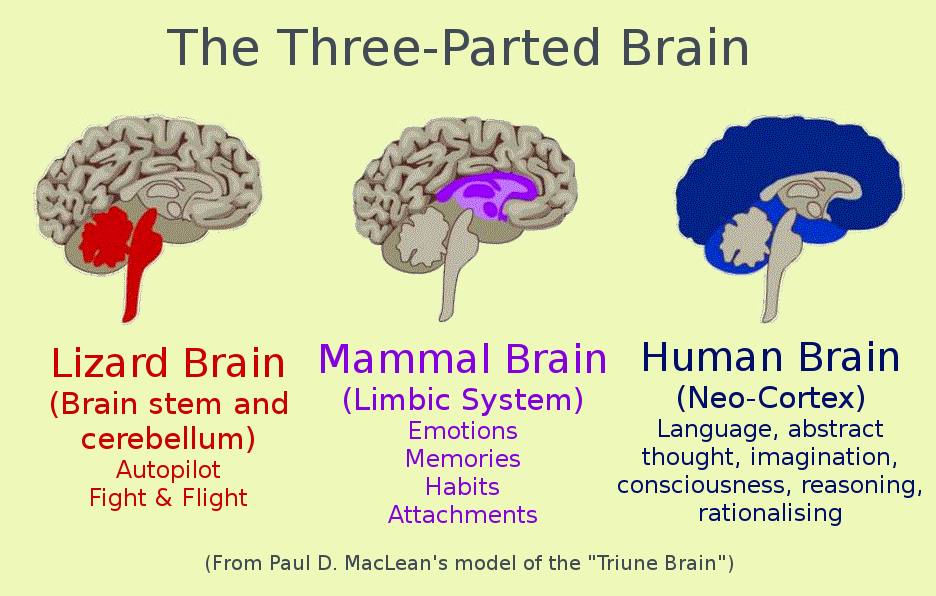

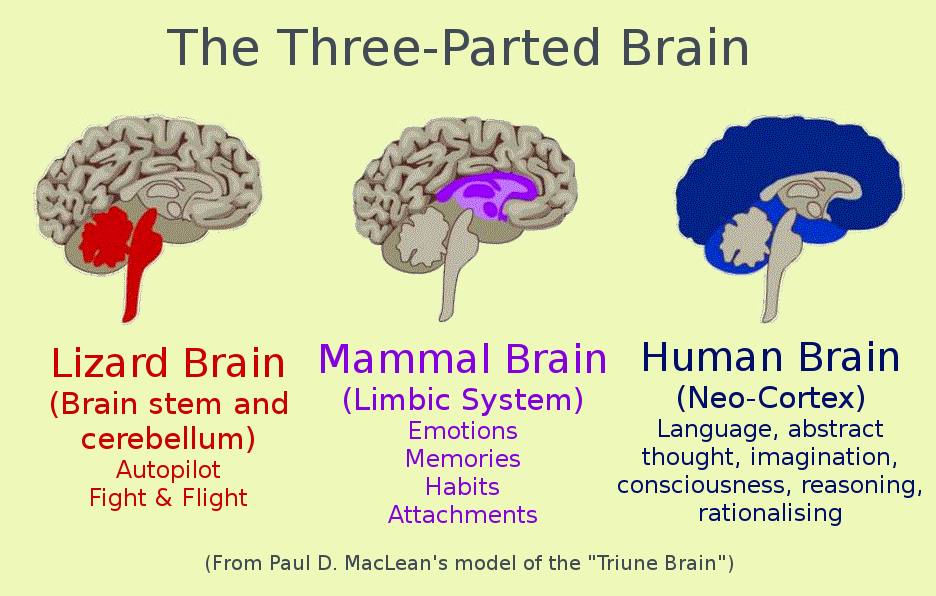

Wir können uns das Gehirn sehr vereinfacht als in drei Schichten oder Regionen eingeteilt vorstellen. Diese Regionen führen unterschiedliche Funktionen für den Organismus aus, und sind aus evolutionsgeschichlicher Sicht „jünger“ oder „älter“.

siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Triune_Brain

“Reptilienhirn” (Hirnstamm und Kleinhirn)

besteht aus den evolutionsgeschichtlich ältesten Teilen

Regulierung von Körperfunktionen

führt instinktive Handlungen wie Kampf-oder-Fluchtreaktionen aus

“Autopilot”, ohne bewusste Kontrolle oder Flexibilität

z.B. Hand von einer heißen Oberfläche ziehen, Zusammenschrecken bei einem lauten Geräusch, Herzklopfen, Atmung

“Säugetierhirn”(Limbisches System) –

evolutionsgeschichtlich jünger

Verarbeitung von Informationen aus dem Körperinneren, Emotionen, Bewertungen, soziale Bindungen, Erinnerungen, Intuitionen

flexibler aber immer noch kaum bewusst kontrollierbar

z.B. intuitive Entscheidungen/ ”Bauchgefühl” über “gut” und “schlecht”, auf jemanden wütend sein, in jemanden verliebt sein

“Primatenhirn” (Großhirnrinde)

der evolutionsgeschichtlich jüngste Teil

Lernen, Flexibilität, Kreativität, Sprache, abstrakte Gedanken, Gedanken entfernt vom Hier-und-Jetzt, logisches Denken, Bewusstsein, Einsicht

am flexibelsten, Kontrolle durch bewusste Lenkung der Aufmerksamkeit möglich

z.B. die Aufgabe “12 * 12” lösen, etwas konkretes für morgen planen, eine Wutreaktion in einer sozialen Situation bewusst unterdrücken, eine “Idee” haben

In der Realität sind diese Regionen und deren Funktionen stark miteinander verknüpft. So können wir an eine mögliche stressige Situation von morgen denken, und dabei ungewollt Herzklopfen bekommen oder andere Stressreaktionen zeigen. Andersherum können wir bemerken, dass unser Körper gerade bestimmte Emotionen und Empfindungen zeigt, welche uns dann in Gedanken und Überlegungen verfallen lassen (“Warum…?”). Die Aufgabe “12 * 12” kann für uns zuerst schwierig zu lösen sein und angestrengtes Denken (insb. Arbeit der Großhirnrinde) erfordern, dann durch stetiges Üben und Wiederholen zunehmend eine intuitive, „fest eingebrannte“ Reaktion werden. So sind die Aktivitäten der verschiedenen Hirnregionen fast immer miteinander verknüpft. Darüber hinaus heißt „Primatenhirn“ nicht, dass nur Primaten eine Großhirnrinde haben, oder dass nur Primaten hohe geistige Fähigkeiten haben.

Eine Handreichung zum „triune brain“ oder dreiteiligen Gehirnmodell, welches verschiedene Funktionen von Gehirnregionen hervorhebt

In dieser Unterrichtseinheit sortieren Schüler:innen ihre eigenen Denkprozesse in eher langsame und schnelle Denkprozesse. Darauf aufbauend erlangen sie das Verständnis, dass unser Denken durch Erfahrung geprägt wird, so dass Dinge, die wir oft und regelmäßig tun, über die Zeit einfacher werden.

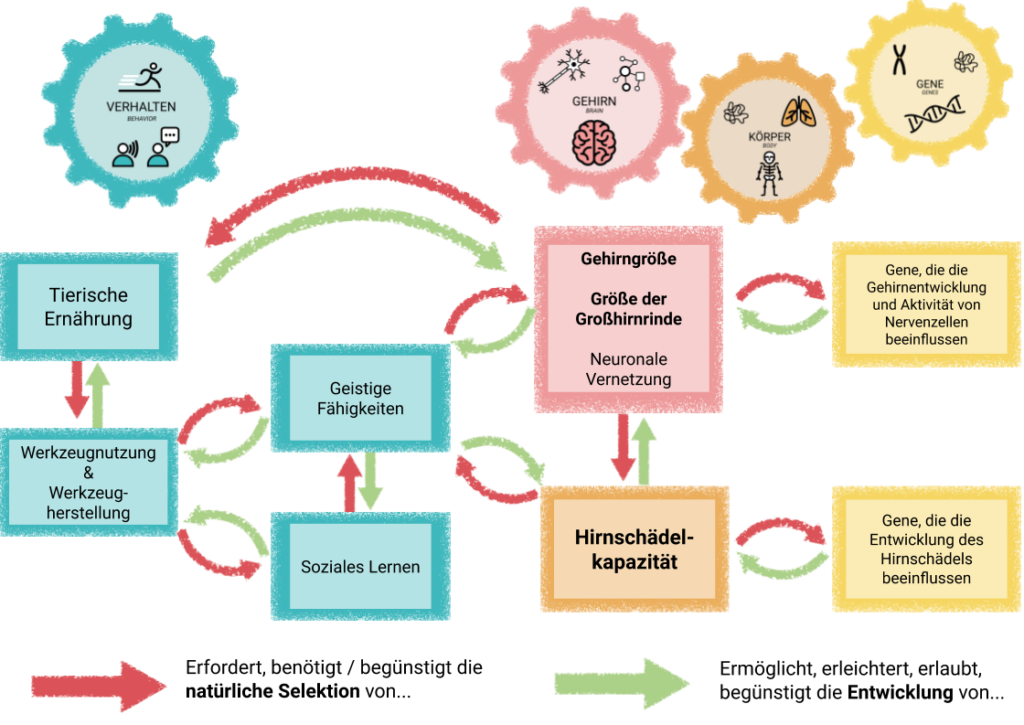

Anthropolog:innen vermuten, dass für unsere vor 2 Mio Jahren lebenden Vorfahren das Überleben und die Sicherung einer hochwertigen Ernährung unter den Umweltbedingungen in der Savanne immer mehr von der Verwendung von Werkzeugen abhingen, neben der Fähigkeit für kooperative Nahrungssuche, Ausdauerlauf und Werffähigkeiten. So gab es einen hohen Selektionsdruck auf die Verwendung und Herstellung guter Werkzeuge. Für die aufwändige Herstellung guter Werkzeuge braucht es bestimmte geistige Fähigkeiten wie Ausdauer, Konzentrationsfähigkeit, Kontrolle und Koordination von Körperbewegungen, Kurzzeitgedächtnis, Problemlösung, Kontrolle von Impulsen und die Fähigkeiten für soziales Lernen. Schließlich musste die Verwendung und Herstellung von Werkzeugen erst im Laufe eines Lebens erlernt werden.

Darüber hinaus wurde auch das Sozialleben unserer Vorfahren ab etwa 2 Millionen Jahren immer komplexer. So vermuten einige Anthropologen auch, dass dies neben der technischen Intelligenz für den Werkzeugbau zunehmend auch eine Art soziale Intelligenz erforderte. Unsere Vorfahren mussten im Kopf behalten, wer was in der Gruppe tut, wer wo in der Hierarchie steht, wer ein guter Mitarbeiter ist, wer ein Betrüger oder Faulpelz ist.

Für das Erlernen all dieser Fähigkeiten und das „im Kopf behalten“ all dieser Dinge im Laufe eines Lebens braucht es genügend „Arbeitsspeicher“, also Gehirnregionen, die sich auf diese Prozesse spezialisieren können. Insbesondere die Großhirnrinde ist für diese Funktionen verantwortlich. So gab es einen Selektionsdruck auf eine vergrößerte Großhirnrinde und andere Faktoren der Gehirnaktivität, die diese geistigen Fähigkeiten beeinflussen.

Verschiedene Ursache-Wirkungs-Diagramme zur Evolution menschlicher Merkmale in einer Datei auf englisch und deutsch

Weitere Reflexionsfragen:

Wenn wir die fossilen Schädel unserer Vorfahren betrachten, stellen wir fest, dass die Größe des Hirnschädels zugenommen hat. Dies ist ein Hinweis auf eine Zunahme der Gehirngröße während unserer Evolution.

Wie können wir die obige Ursache-Wirkungskarte über die Evolution und Entwicklung des Gehirns um das körperliche Merkmal der Hirnschädelkapazität erweitern?

Mögliche Ergänzung des Ursache-Wirkungsdiagramms um die Rolle der Hirnschädelkapazität in der Evolution der Gehirngröße.

Gestalten Sie die Zukunft der Bildung mit uns!