Ursache-Wirkungsdiagramme

Ursache-Wirkungs-Diagramme können helfen, die Wechselbeziehungen zwischen Umwelt, Verhalten, Körper, Gehirn, Gene, und anderen Faktoren in der Evolution zu veranschaulichen und zu verstehen. Mit deren Hilfe können wir gedanklich untersuchen, wie unterschiedliche Ursachen und Merkmale miteinander in Verbindung stehen.

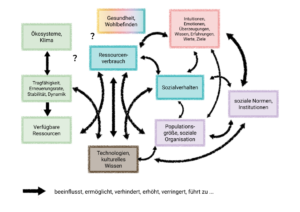

Welche Wechselbeziehungen zwischen biotischer und abiotischer Umwelt, sozialer Umwelt, Verhalten, Kultur, Körper, Gehirn und Gene haben die Evolution und Entwicklung unserer menschlichen Merkmale und unserer Welt geprägt?

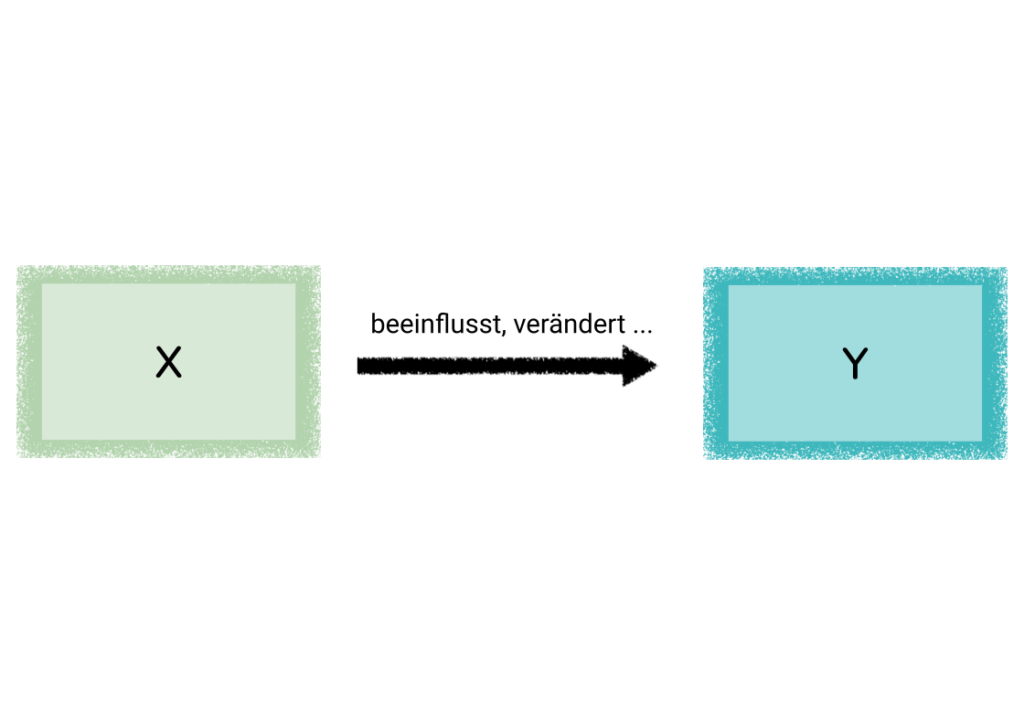

In Ursache-Wirkungs-Diagrammen sind Merkmale, Bedingungen oder andere Variablen und Faktoren durch Pfeile verknüpft, die eine Art kausale Beziehung kennzeichnen – X führt zu, verändert, oder beeinflusst Y.

Diese Ursache-Wirkungs-Beziehungen können unterschiedlicher Art sein. Die konkrete Art einer Ursache-Wirkungs-Beziehung kann angegeben werden, wenn sie bekannt ist oder vermutet wird, oder sie kann allgemein bleiben, wenn es darum geht, sie zu erforschen, zu diskutieren oder zu reflektieren. Beispielsweise ist „wird konsumiert von“ ein mehr oder weniger spezifischer kausaler Zusammenhang in einem Diagramm eines Nahrungsnetzes in einem Ökosystem.

Wenn sich zwei Faktoren gegenseitig beeinflussen oder wenn drei oder mehr Faktoren durch kausale Beziehungen verknüpft sind, wird es immer schwieriger, die Folgen dieser Wechselwirkungen vorherzusagen – wir nennen das komplexe Wechselwirkungen.

Komplexe Systeme zeichnen sich durch solche komplexen Beziehungen und Zusammenhänge aus. Wir finden sie in vielen Bereichen, z.B. in Biologie, Psychologie, Geographie, Ökologie und Gesellschaft.

Rückwirkungen (Feedback loops)

Unter den Wechselbeziehungen zwischen Umweltbedingungen und Lebewesen, und zwischen verschiedenen Merkmalen, findet man oft sogenannte Rückwirkungen oder Rückkopplungen. Bei Rückwirkungen gibt es nicht nur eine Beziehung von Ursache zu Wirkung, sondern auch eine Beziehung von Auswirkung zurück zur Ursache.

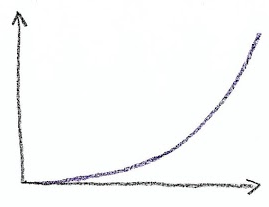

Positive Rückwirkungen sind Prozesse, die sich selbst verstärken – je mehr von etwas vorhanden ist, desto mehr davon wird erzeugt, bzw. je weniger von etwas vorhanden ist, desto weniger wird erzeugt. Ein Beispiel ist exponentielles Wachstum einer Population. Viele der Veränderungen in der heutigen Welt sind Ergebnis von positiven Rückwirkungen.

Negative Rückwirkungen sind Prozesse, die sich selbst dämpfen – je mehr von etwas vorhanden ist, desto weniger davon wird erzeugt, oder andersherum. Ein Beispiel ist die Wechselbeziehung zwischen Räuber-und Beute-Populationen. Negative Rückwirkungen sorgen dafür, dass sich komplexe Systeme, z.B. Lebewesen und Ökosysteme, selbst regulieren können. Viele Regulationsprozesse unseres Körpers sind daher Beispiele für negative Rückwirkungen.

Die Worte “positiv” und “negativ” haben also nichts damit zu tun, ob eine Rückwirkung “gut” oder “schlecht” ist, sondern beschreibt lediglich die Dynamik:

-

positiv heißt “mehr führt zu mehr” oder “weniger führt zu weniger”

-

negativ heißt “mehr führt zu weniger” oder “weniger führt zu mehr”.

Wenn eine positive Rückkopplung etwas verstärkt, dass wir Menschen als “schlecht” erachten, redet man oft von einem “Teufelskreis” oder einer “Abwärtsspirale”.

Wenn anders herum eine positive Rückkopplung etwas verstärkt, dass wir Menschen als “gut” erachten, redet man oft von einer “Aufwärtsspirale”.

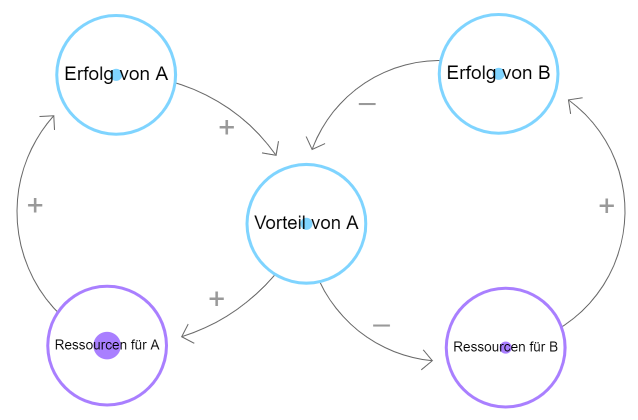

Systemarchetypen

Komplexe Systeme scheinen durch immer wieder auftauchende Strukturen und Dynamiken gekennzeichnet zu sein, die sich durch das Zusammenspiel verschiedener Rückkopplungsschleifen und Verzögerungen ergeben.

Das Konzept der Systemarchetypen beschreibt einige dieser typischen Systemmuster.

Systemarchetypen

Eine Sammlung von Ursache-Wirkungsdiagrammen zu Systemarchetypen, erstellt mit dem Programm Loopy

Ursache-Wirkungsdiagramme für das Verständnis sozial-ökologischer Systeme

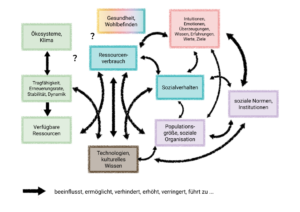

Die Entwicklung unseres globalen sozial-ökologischen Systems ist geprägt durch eine Vielzahl an Rückwirkungen, die sich aus dem Zusammenspiel zwischen Umweltbedingungen, unseren Technologien und Institutionen, dem Verhalten von Individuen und Beziehungen zwischen Individuen ergeben.

Viele der Veränderungen in der heutigen Zeit sind Ergebnis von positiven Rückwirkungen. Einige der Auswirkungen, die sie hervorbringen, halten wir für „gut“ – sie sind hilfreich für die Erreichung unserer gemeinsamen Ziele. Andere Auswirkungen, die sie hervorbringen, halten wir für „schlecht“ – sie stellen Herausforderungen bei der Erreichung unserer gemeinsamen Ziele dar.

Wie beeinflussen unsere soziale und natürliche Umwelt, unser Verhalten, unsere Technologien und Institutionen, unsere Wahrnehmung sich gegenseitig?

Mithilfe von Ursache-Wirkungs-Diagrammen können Lehrende und Lernende über konkrete Beziehungen zwischen diesen Faktoren in einem konkreten Kontext reflektieren, und Möglichkeiten erörtern, wie wir die Entwicklung dieser Faktoren bewusst beeinflussen können, individuell und als Gemeinschaft.

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft

Eine Sammlung von Materialien, in denen die vergangene menschliche Evolution mit der Gegenwart und der Zukunft verbunden werden. Die Schüler:innen erforschen globale Trends und Beziehungen zwischen menschlichem Verhalten, Technologien, sozialer Organisation, Umwelt und Wohlbefinden.

Gegenwart und Zukunft – Materialien zur Erstellung von Ursache-Wirkungs-Diagrammen

Materialien für die Erstellung von Ursache-Wirkungs-Diagrammen zu den Beziehungen zwischen menschlichem Verhalten, Technologien, soziale und natürliche Umweltbedingungen

Ursache-Wirkungsdiagramme für den Evolutionsunterricht

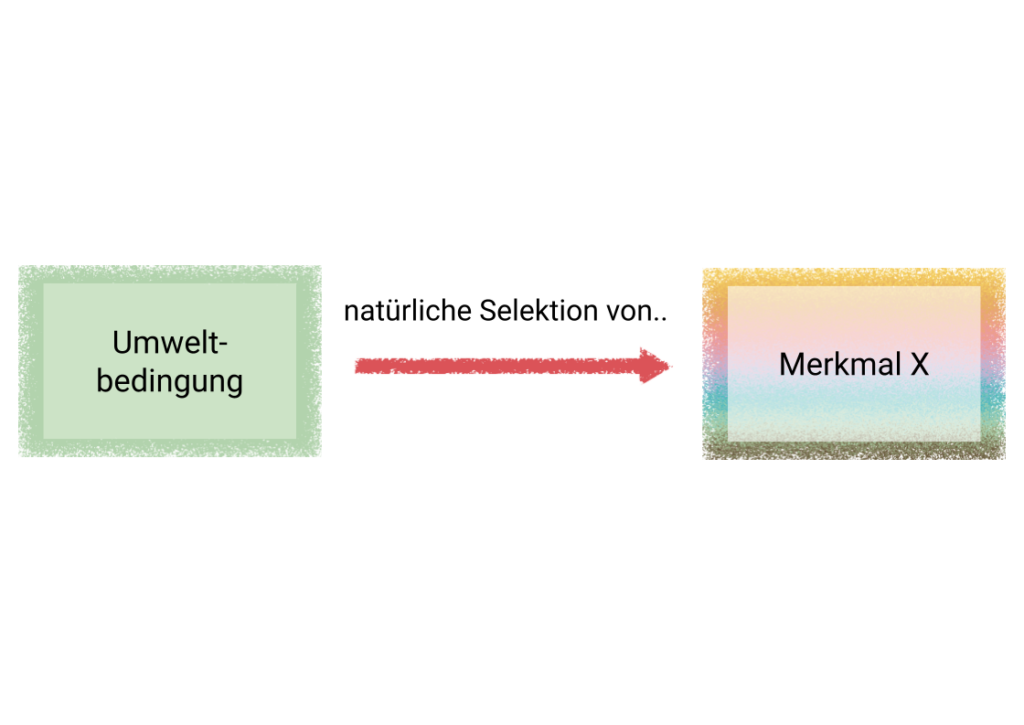

„Natürliche Selektion“ ist eine besondere Art von Ursache-Wirkungs-Beziehung, bei der eine Bedingung ein Merkmal “selektiert”, das heißt, sie “führt zu einer Erhöhung der Merkmalshäufigkeit in der Population“.

Je nach Merkmal können unterschiedliche Selektions- und Vererbungsmechanismen wirken – z.B. biologische Fortpflanzung oder Nachahmung. So sorgt natürliche Selektion dafür, dass sich Populationen verändern.

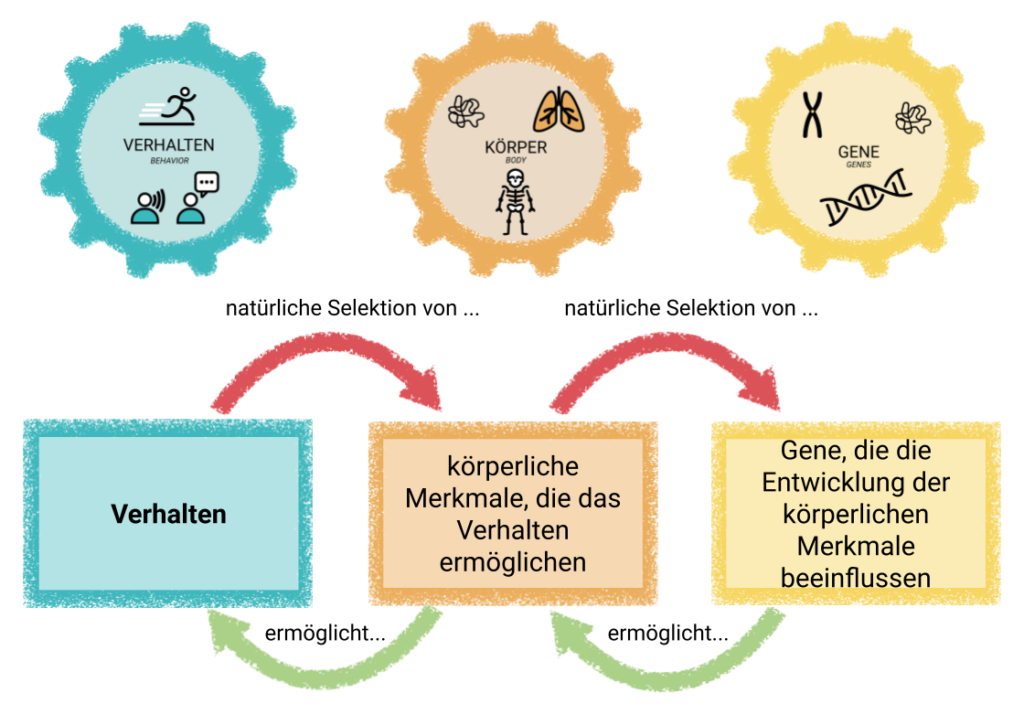

Organismen haben viele verschiedene Eigenschaften, und diese Eigenschaften stehen oft in Wechselwirkung miteinander.

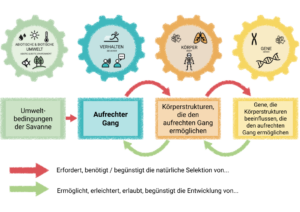

Körper, Verhalten, Gehirn, Gene und andere Eigenschaften beeinflussen sich gegenseitig. Sie können sich gegenseitig in der Entwicklung oder natürlichen Selektion begünstigen oder verhindern. Zum Beispiel können bestimmte Merkmale des Körpers bestimmte Verhaltensweisen ermöglichen oder leichter ausführbar machen als andere. Bestimmte Gene können die Entwicklung bestimmter Körpermerkmale und anderer Merkmale begünstigen. Wenn umgekehrt ein Verhalten bestimmte Vorteile für den Organismus hat und seine Häufigkeit in der Population durch natürliche Selektion zunimmt, können andere Merkmale, die dieses Verhalten ermöglichen, ebenfalls durch natürliche Selektion häufiger in der Population werden.

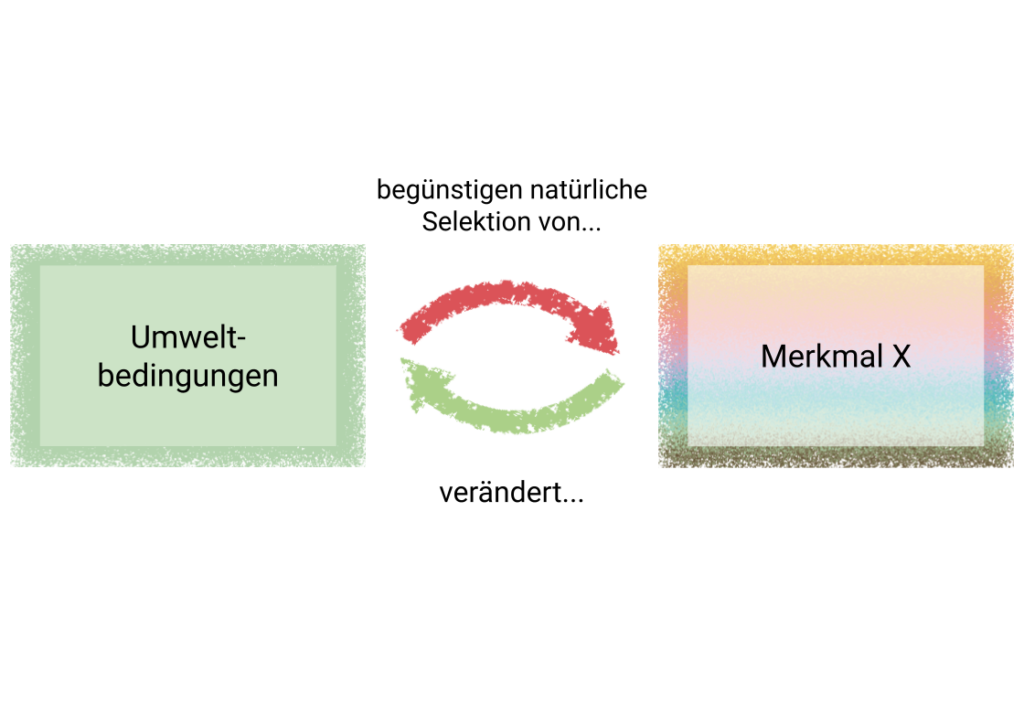

Oft entstehen im Laufe der Evolution auch positive Rückwirkungen zwischen Umwelt und den Merkmalen von Organismen oder zwischen Arten.

So führen Bedingungen in der biotischen und abiotischen Umgebung zur natürlichen Selektion eines Merkmals in einer Population. Das Merkmal – insbesondere Verhaltensmerkmale – kann wiederum dazu führen, dass sich die Umweltbedingungen ändern. Dies kann wiederum die natürliche Selektion des Merkmals beeinflussen, z. B. durch eine noch stärkere Selektion des Merkmals usw.

Durch solche Wechselwirkungen können lang anhaltende, ökologische Wechselbeziehungen zwischen der Umwelt und Lebewesen oder zwischen verschiedenen Arten entstehen.

Derartige evolutionäre Wechselwirkungen werden oft Koevolution genannt.

Beispiel: Domestizierung

Ursache-Wirkungs-Diagramme zur Evolution menschlicher Merkmale

Verschiedene Ursache-Wirkungs-Diagramme zur Evolution menschlicher Merkmale in einer Datei auf englisch und deutsch

Tafelbild-Materialien: Ursache-Wirkungs-Diagramme zur menschlichen Evolution

Materialien für die Erstellung von Ursache-Wirkungs-Diagrammen zur menschlichen Evolution an der Tafel

Handreichung: Einführung in Ursache-Wirkungsdiagramme mit Beispiel zum aufrechten Gang

Eine Handreichung, die Schüler:innen in Ursache-Wirkungsdiagramme einführt, am Beispiel des aufrechten Ganges.

Literaturangaben und weitere Informationen

Ein Artikel von uns zur Verwendung von Ursache-Wirkungsdiagrammen im Evolutionsunterricht:

-

Hanisch, S., & Eirdosh, D. (2020). Causal Mapping as a Teaching Tool for Reflecting on Causation in Human Evolution. Science & Education. https://doi.org/10.1007/s11191-020-00157-z

Hier sind einige Beispiele von Publikationen aufgeführt, die die Entwicklung dieses Lehr-/Lernmittels beeinflusst haben, insbesondere von Evolutionsforschenden und Anthropolog:innen, welche Konzepte von komplexen Systemen und Ursache-Wirkungsdiagramme einsetzen, um die komplexen Ursachen in der menschlichen Evolution zu verstehen und zu erforschen:

-

Antón, S. C., & Josh Snodgrass, J. (2012). Origins and Evolution of Genus Homo. New perspectives. Current Anthropology, 53(S6), S479–S496. https://doi.org/10.1086/667692

-

Chudek, M., & Henrich, J. (2011). Culture-gene coevolution, norm-psychology and the emergence of human prosociality. Trends in Cognitive Sciences, 15(5), 218–226. https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.03.003

-

Coward, F., & Grove, M. (2011). Beyond the tools: Social innovation and hominin evolution. PaleoAnthropology, 111–129. https://doi.org/10.4207/PA.2011.ART46

-

Oyama, S., Griffiths, P. E., & Gray, R. D. (2001). Cycles of contingency. Developmental Systems and Evolution. Cambridge, MA, USA: MIT Press.

-

Whiten, A., & Erdal, D. (2012). The human socio-cognitive niche and its evolutionary origins. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 367(1599), 2119–2129. https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0114

beispiele für Systemdenken und die Verwendung von Ursache-Wirkungsdiagrammen in der Bildung:

-

Cox, M., Steegen, A., & Elen, J. (2018). Using Causal Diagrams to Foster Systems Thinking in Geography Education. International Journal of Designs for Learning, 9(1), 34–48. https://doi.org/10.14434/ijdl.v9i1.22756

- Jacobson, M. J. (2001). Problem Solving, Cognition, and Complex Systems: Differences between Experts and Novices. Complexity, 6(3), 41–49. https://doi.org/10.1002/cplx.1027